Enquanto as palavras se desenham sobre uma tela em branco, leio no “feed” das redes sociais que vários profissionais de saúde foram queimados vivos no último hospital que ainda se mantinha funcionando em toda a faixa de Gaza. Que mais de 300 pessoas foram sequestradas de dentro desse hospital, sendo a maior parte de profissionais de saúde, mais também muitos feridos. Todos levados pelo exército de Israel para “interrogatório”. Algumas horas antes, um carro com cinco jornalistas foi alvejado e incendiado por esse mesmo exército. Cinco jornalistas queimados vivos. Se unem ao número agora de mais de 200 jornalistas mortos por Israel desde 7 de outubro de 2023. Em toda Segunda Guerra Mundial, ao redor de todo o continente europeu, foram 69 o número de jornalistas mortos.

E sim, ninguém leu errado. Essa é uma retrospectiva sobre cinema.

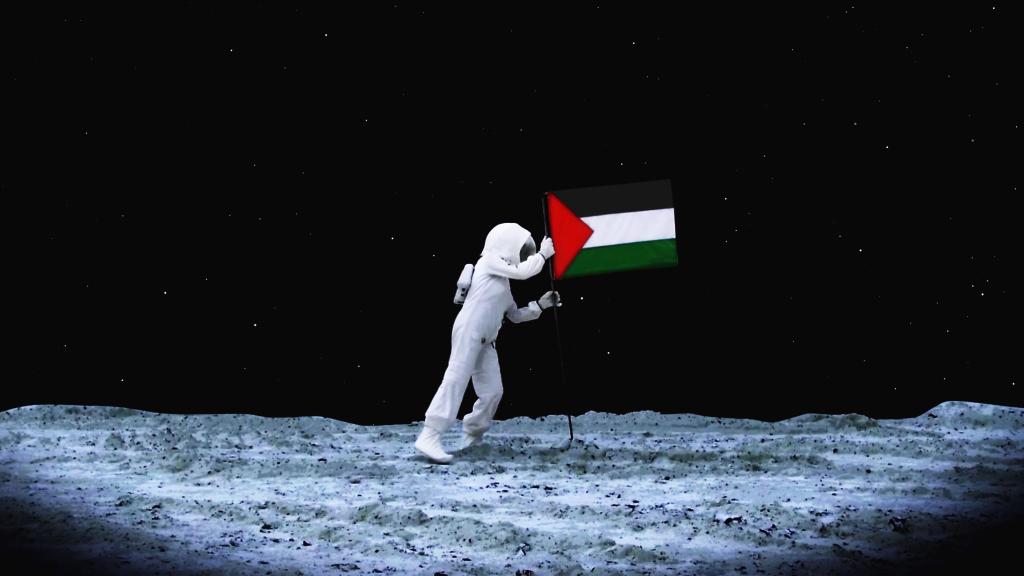

Porque enquanto as palavras acima são colocadas sobre uma tela em branco, supostamente tentando gerar significados em suas conjunções, penso sobre nossa capacidade ou incapacidade de, nas ligações, mas sobretudo nos buracos e fendas que essas palavras abrem entre elas – ou deveriam abrir –, imergir na vertigem profunda da experiência humana de sentir a dor do outro. Os corpos que, em massa, queimam vivos na Palestina ocupada, invadida, colonizada, nos comovem, nos co-movem, leia-se, detém a capacidade de coletivamente nos mover de lugar? De nos inquietar? Quando a noite e neblina tocará em nossos corações?

Essa segue sendo uma retrospectiva sobre cinema.

Porque, a rigor, é sobre uma tela em branco dentro de uma sala escura de cinema que as imagens se projetam como “janela do mundo”. Digo “a rigor” porque cada vez mais a experiência de ver filmes sofre um processo de estranha inversão de luminosidades: as imagens se projetam agora em monitores escuros dentro de salas iluminadas demais, transparentes demais para qualquer experiência de imersão e, não paradoxalmente, de distanciamento reflexivo com aquilo que se projeta.

Continuar lendo